八音音階(はちおんおんかい、英語: octatonic scale)とは、半音と全音を交替に並べることによって作られた音階である。オリヴィエ・メシアンの『わが音楽語法』(1944年)にいう「移調の限られた旋法」第2番にあたる。

全半音階(ぜんはんおんかい、tone-semitone scale)とも呼ばれる。ジャズではディミニッシュ・スケールと呼ばれている。

概要

「八音音階」という語は文字どおりには8つの音をもつ任意の音階を意味しそうだが、1963年のアーサー・バーガーの論文以来、全音と半音を交替に並べた音階をこの名前で呼ぶようになった。

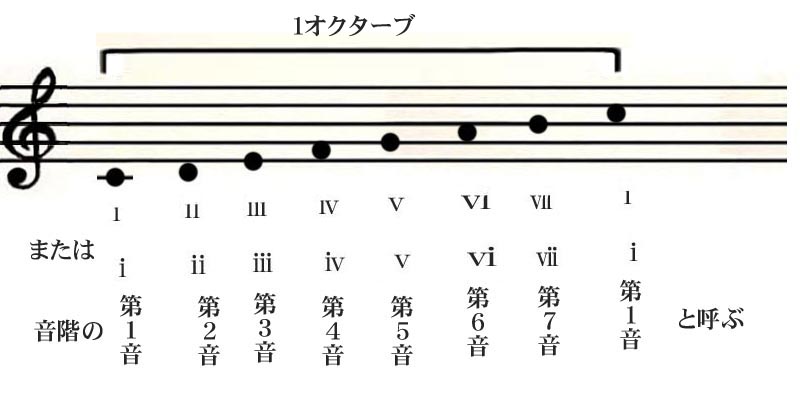

八音音階は半音から始まるものと全音から始まるものの2種類がある。ハ音(C)からはじめた場合、

- モデルA(半音からはじまる): C - C♯ - D♯ - E - F♯ - G - A - A♯

- モデルB(全音からはじまる): C - D - D♯ - F - F♯ - G♯ - A - B

となる。それぞれ移調は3種類のみ可能である。

全音音階が長三度の連続(和音にすると増三和音)を2つ重ねたものと考えられるのと同様、八音音階は短三度の連続(和音にすると減七の和音)を2つ重ねることによって作ることができる。

全音音階と八音音階はともに三全音を含んでいるが、全音音階がきわめて人工的な音階であるのに対して、八音音階は長三和音と短三和音の構成音をともに含んでおり(たとえばモデルAでは C - E - G と C - D♯ - G)、また減三和音や減七の和音、属七の和音、短七の和音、減五短七の和音なども含まれるため、全音階との間で自然に移行することができる。また半音の音程を多く含むために、人工的に作られた音階であるにもかかわらず、どことなくオリエンタルな響きがする。

使用

八音音階と同じものは減七の和音の修飾によって偶然発生することがある。リチャード・タラスキンはヨハン・ゼバスティアン・バッハのイギリス組曲の中にすでにそのような例があると言っている。しかしこれを八音音階と呼ぶのは正当でない。

19世紀なかば、とくにフランツ・リストの作品の中に八音音階が頻出する。『人、山の上で聞きしこと』や『死の舞踏』の冒頭などにその例が見られる。

ロシア5人組もしばしば八音音階を使用した。モデスト・ムソルグスキー『ボリス・ゴドゥノフ』第1幕第2場冒頭の鐘の音は八音音階のサブセットになっている。ニコライ・リムスキー=コルサコフは特に八音音階を多用し、交響詩『サトコ』(1867年)の中にその早い例が見られる。当時のサンクトペテルブルクの音楽家の間では「コルサコフ音階」(Корсаковская гамма)の名で知られていた。リムスキー=コルサコフ本人は「全半音階」(гамма тон-полутон)と呼んだ。リムスキー=コルサコフの強い影響下にあったベリャーエフ・サークルの作曲家たち、たとえばアナトーリ・リャードフやニコライ・チェレプニンらも自然に八音音階を使用した。

アレクサンドル・スクリャービンの『ピアノソナタ第6番』でも八音音階が使用されている。

リムスキー=コルサコフに学んだイーゴリ・ストラヴィンスキーは1903-1904年の『ピアノソナタ 嬰ヘ短調』ですでに八音音階が見られ、新古典主義音楽以前の早期の作品で特にはっきりと見られる。いわゆるペトルーシュカ和音(三全音離れた2つの長三和音の組み合わせ)についても、多調ではなく八音音階から説明することも可能である。すでにメシアン『わが音楽語法』の中でリムスキー=コルサコフ、スクリャービン、ラヴェル、ストラヴィンスキーがこの音階を使っていることを言及しており、1958年にロマン・ヴラドの書いたストラヴィンスキーの伝記の中で具体的な例を示している。1963年のアーサー・バーガーの論文では『ペトルーシュカ』から『放蕩児の遍歴』にいたる多数の曲に見える八音音階の例をあげている。1985年にタラスキンはストラヴィンスキーの八音音階がロシア音楽の伝統に由来することを明らかにした。タラスキンは晩年の十二音音楽の時代になってもストラヴィンスキーの音楽は八音音階にもとづいていると主張しているが、この主張には反論もある。

同じくリムスキー=コルサコフの門人であったセルゲイ・プロコフィエフもカンタータ『彼らは7人』(1918年)、オペラ『三つのオレンジへの恋』(1919年)、『ピアノソナタ第5番』(1923年)などで八音音階を使用している。

クロード・ドビュッシーとモーリス・ラヴェルはいずれもロシア音楽の影響を受けている。アレン・フォートはドビュッシー中の八音音階の例を数多くあげたが、その使い方はストラヴィンスキーほど徹底していないという。ラヴェルは歌曲「暗く果てしない眠り」や弦楽四重奏曲、『シェヘラザード』、『序奏とアレグロ』以来八音音階が見られる。一般に20世紀前半には八音音階が流行しており、リヒャルト・シュトラウスの『サロメ』や『エレクトラ』、アントン・ウェーベルン『ヴァイオリンとピアノのための4つの小品』にも八音音階を指摘できる。

メシアンは『わが音楽語法』で移調の限られた旋法を7種類定義しているが、八音音階にあたる第2番は第1番(全音音階)と並んでもっとも多く使っている。全音音階がしばしばドビュッシーに結びつけられるのと同様、八音音階はメシアンの特徴のように言われることも多いが、本人が断っているとおりメシアンが考案したものではない。

オランダの作曲家ウィレム・ペイペルも八音音階を多用し、オランダではペイペル音階と呼ばれている。

ジャズでは『ジャコ・パストリアスの肖像』中の「オーパス・ポーカス」などで八音音階が使用されている。ハービー・ハンコックはマイルス・デイヴィス・クインテットのピアニスト時代、『フォア&モア』(1964)所収の『ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ』や『マイルス・スマイルズ』(1966)所収の『フリーダム・ジャズ・ダンス』のピアノ・ソロで八音音階を使用したほか、『エンピリアン・アイルズ』(1964)所収の『オリロクィ・ヴァレー』でも八音音階を使用している。

脚注

参考文献

- Richard Taruskin (1996). Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works Through Mavra. University of California Press. ISBN 0520070992

- 柿沼敏江『〈無調〉の誕生―ドミナントなき時代の音楽のゆくえ』音楽之友社、2020年。ISBN 9784276132054。